弊社屋は、既に太陽光発電を導入していますが、更に家庭用蓄電池とV2H(ビークルトゥーホーム)を導入し、発電した電気を垂れ流すことなく蓄電して利用することで、どれだけ電気料金に影響があるのかをテストしています。

目次

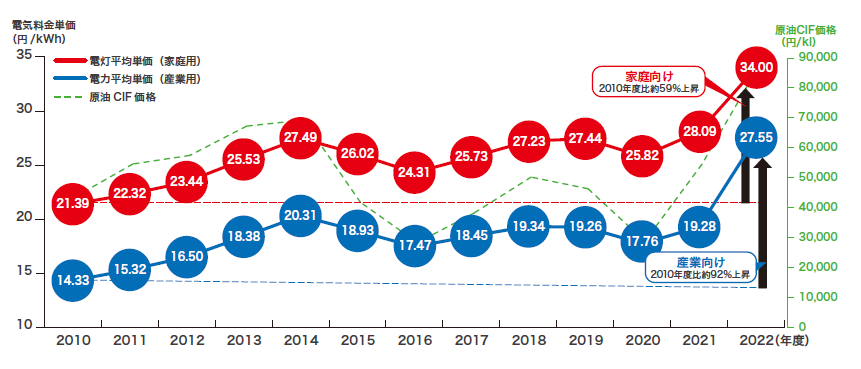

電気料金は燃料価格上昇や再生エネコストで上昇

以下の図は、資源エネルギー庁が作成したものですが、2022年度時点で家庭向け、産業向けともに電気料金が高騰していることが分かります。

その後、2023年1月から始まった電気・ガス価格激変緩和対策事業によって、政府からの補助によって、電気料金は落ち着きましたが、2024年5月に補助が終了したことで、再び電気料金が上がることになりました。

しかし、その後、酷暑乗り切り緊急支援で2024年8月~10月の電気料金は下がり、更に、電気・ガス料金負担軽減支援事業で、2025年1月~3月の電気料金は下がりましたが、4月からはどうなるのか、不安が高まります。

これは、ウクライナ情勢によるLNGや石炭輸入価格の高騰と再生エネ賦課金が原因で、今後も不透明な状況が続いていくことが予想されます。

インフレ、物価高は続いており、一般人としては非常に困る状況が続いており、脱炭素の流れを考えた時に、蓄電池とV2Hは有力な選択肢と言えます。

このような状況を受け、弊社では、いち早く蓄電池とV2Hの導入に踏み切りました。

蓄電池+V2Hの導入でどれだけ電気料金が変わるか

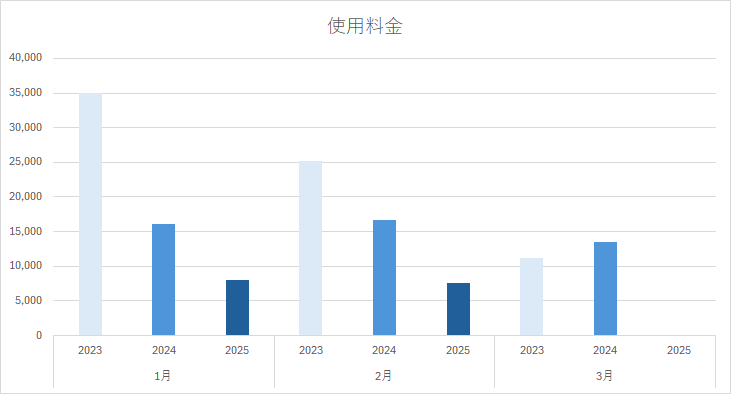

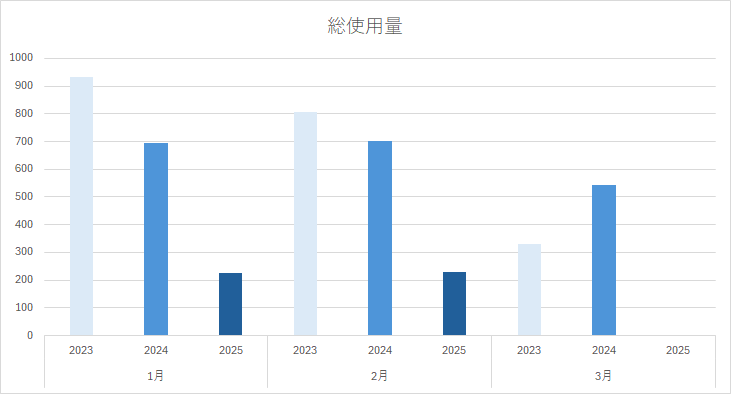

以下は、弊社のデータによる「使用料金」と「総使用量」の比較です。

比較したのは、2023年、2024年、2025年の1月~3月で電気使用量が最も多くなる時期を比較しました。ただし、現時点で2025年3月はデータがなく、空白としています。

また、前提条件としては、以下の通りとなります。

| 1月 | 2月 | 3月 | |

| 2023年 | 太陽光のみ | 太陽光のみ | 太陽光+蓄電池 |

| 2024年 | 太陽光+蓄電池 | 太陽光+蓄電池 | 太陽光+蓄電池 |

| 2025年 | 太陽光+蓄電池+V2H | 太陽光+蓄電池+V2H | データなし |

なお、政府の補助金により使用料金に影響していますが、1月~3月については、2023年、2024年、2025年ともに補助金が出ていますので、比較に耐えうる状況です。総使用量も載せていますので参考にして下さい。

太陽光+蓄電池+V2Hで電気料金は大幅減に

まず、2023年の3月から蓄電池を導入したことで、電気料金が大幅に下がりました。更に、蓄電池とV2Hの導入で大きく電気料金が下がっていることが分かります。特に、V2Hの恩恵が大きく、約3分の1の電気料金で収まっています。

総使用量で見るとやはりV2Hによる使用量の低下が明白です。これは、蓄電量によるものと思われ、蓄電池が10kWh、EVのバッテリーが30kWhですので、当然と言えば当然の結果です。こうしてみると、蓄電池よりもV2Hを先行導入した方が良いかもしれません。

蓄電池の導入は1日でできる

配電盤を設置するなどの電気工事が必要となりますが、蓄電池の導入は1日で完了します。そのため、翌月の電気代確定時には節電効果が現れます。

蓄電池の値段と投資回収

2025年2月現在で蓄電池のお値段は150~160万円前後となっています。

今後、検証していきますが、太陽光発電と蓄電池、エコキュートを組み合わせることによって、電気代が概ね数分の1程度に削減できる見込みです。

今後電気代が下がることになれば、この限りではありませんが、現状の電気代を元に計算すると概ね10年前後で投資回収ができるかもしれません。ニチコンの蓄電池は本体の保証15年ですから、この点安心できると思われます。

上手に運用できれば、一日の電気代を0円にすることも可能ですので、節電にはかなり貢献できそうです。

太陽光パネル・蓄電池・V2Hに関する補助金

蓄電池、V2Hについても国と自治体から補助金が出るので、是非活用したいところです。

ここ埼玉県と川口市の2024年度の補助金は以下の通りですが、東京都は数倍の補助金が出ます。

| 太陽光発電 | 蓄電池 | V2H | |

| 埼玉県 | 上限35万円 | 一律10万円 | 一律15万円 |

| 川口市 | 8万円~18万円 | 上限8万円 | 10万円 |

また、国の子育てエコホーム支援事業を活用すると、蓄電池で64,000円/戸の補助金がでました。ただし、これは2024年度の状況ですので、その都度確認が必要となります。

蓄電池の廃棄とカーボンニュートラル

ニチコンは広域認定を取得していますので、蓄電システムの廃棄処分を受け付けています。回収されたものは、厳重な管理の元新たな蓄電池の原材料に再生されることになります。

カーボンニュートラルという点でみると、劣化した電池を燃やして希少金属を取り出すプロセスは二酸化炭素(CO2)を多く排出するため、完全な再利用ができる技術的な革新を期待したいところです。